毎日を快適に過ごすために

健康な口腔環境を HEALTHY ORAL ENVIRONMENT

口腔外科とは、歯の疾患から顎・お口周りの外傷、口腔がんといった病気まで、幅広い症状・疾患に対応する診療科目です。親知らずを含む歯の疾患から事故やスポーツで生じる口周囲の外傷、顎変形症などの外科的疾患、口臭症や口腔粘膜疾患などの内科的疾患の治療にも対応しています。

歯や顎、お口周りの疾患や外傷は、食事や発音、会話などの日常生活に支障をきたすだけでなく、審美面にも大きな影響を及ぼす可能性があります。歯や口腔内、顎などに異常や違和感、お悩みがある場合は、口腔外科にご相談ください。

親知らずの抜歯 WISDOM TEETH

口腔外科の中でも代表的な疾患の1つが親知らずで、複雑な生え方をした親知らずにも対応できます。一般歯科よりもスムーズかつ安全な抜歯が可能です。正常に生えて機能を果たしていれば、そのまま放置しても問題ありませんが、生え方によっては虫歯や歯周病を引き起こしやすく、歯並びを悪化させる原因になることがあります。以下のようなケースでは、抜歯を推奨しています。

- 痛みや腫れがある

- 歯並びに悪影響を及ぼしている

- 手前の歯を溶かしている

- 腫瘍や嚢胞の原因になる可能性がある

親知らずは、抜かないリスク・抜くリスクのどちらも存在します。抜かないリスクには、上記のような症状を伴う可能性があるほか、位置的にケアしにくいことで虫歯や歯周病の原因になる恐れがあります。一方、抜くリスクとして、抜歯による腫れや痛み、ブリッジや入れ歯の支えとして親知らずを利用できなくなることが挙げられます。患者様の親知らずの状態を正確に把握し、抜く・抜かないリスクをきちんとご説明した上で、親知らずの抜歯をご提案いたします。

親知らず抜歯の流れ FLOW

治療計画の説明

カウンセリング内容を踏まえ、医師が提案した治療内容や治療期間、費用などに同意をいただけましたら同意書にご署名いただき、抜歯の日程を決定します。

術前準備

抜歯前には、歯科用CTで口腔内を撮影し、親知らずの状態を確認します。抜歯時や抜歯後の痛み・腫れ・感染防止を最小限に抑えるため、状態によっては歯石除去や抗生剤による細菌軽減の処置などを行います。その後、クリニカルパスを作成し、患者様にも共有いたします。

抜歯当日

まずは、注射の痛みを抑えるために、注射を打つ場所に表面麻酔を塗布します。その後、抜歯する歯の近くに浸潤麻酔を注射するか、あるいは太い神経の近くに伝達麻酔を行います。麻酔が効いてきたらメスによって歯肉・粘膜を最小限に切開し、埋伏する親知らずを確認します。

親知らずは歯を削る機械で分割し、一部を抜き取ります。次に、分割されて残った親知らずを抜去し、全部抜歯できたかを確認したら、消毒を行います。最後に、歯肉・粘膜を元の位置に戻して、なるべく細い糸で縫合します。

実際の親知らずの抜歯 ACTUAL

麻酔

左下奥歯の後の歯肉の下に親知らず(智歯)が埋まっています。

まずは、綿球に付けた表面麻酔薬を麻酔の注射を打つ場所に塗ります。

注射剤の麻酔を打ちます(浸潤麻酔)。場合によっては、伝達麻酔を行います。

メスによる歯肉切開

メスにて歯肉・粘膜を切開します。必要最小限の切開に留めます。

歯肉・粘膜を剥離して埋伏している親知らずを確認します。

親知らずの抜歯・分解

埋伏している親知らずを歯を削る機械(タービン)で分割します。

その後分割された親知らずの一部を抜歯します。

さらに、分割された残った親知らずを抜歯します。親知らずが全部抜歯されたか確認し、炎症組織があれば掻爬します。

親知らずの抜歯確認

消毒後、歯肉・粘膜をもとの位置に戻し縫合します。

なるべく細い糸で縫合します。

縫合が終了しました。止血を確認してガーゼを当てて圧迫します。

抜歯された親知らずです。3分割して抜歯されました。親知らずの周囲の骨を削らずに、親知らずだけを分割抜歯することで低侵襲抜歯を心がけております。

抜歯後の注意点

抜歯後は、「出血」「腫れ」「痛み」の3点に注意が必要です。

出血

抜歯後、歯が埋まっていた箇所に「抜歯窩」と呼ばれる穴ができます。抜歯直後から抜歯窩より出血するため、ガーゼで強く圧迫することで止血します。しっかりと止血するためには、抜歯した場所に30分程度しっかりとガーゼを当て、口を閉じて圧迫することが必要です。また、この時に立ったり座ったりを繰り返すと血圧の変動によってさらに出血する可能性があるため、止血時は動き回ることなく安静に過ごすことが大切です。

ガーゼを取った後も、強く口をゆすいだり、食事をしたりすると再出血する恐れがあります。抜歯後、12時間ほどは抜歯箇所からの出血が見られる場合ありますので、出血があれば同様にガーゼで圧迫し、安静にして止血を待ちましょう。

腫れ

抜歯後は顎が腫れることがあります。この腫れは、抜歯後12時間から徐々に始まり、24時間で最大に達し、48時間を過ぎてから引き始めていきます。約1週間で腫れは落ち着きます。

腫れの引き始めは内出血の後に出る変化として、顎の皮膚が黄色くなる場合がありますが、段々と吸収されて元の皮膚の色に戻りますので、ご安心ください。

痛み

抜歯後の痛みは12時間でピークを迎え、その後は自然に引いていきます。麻酔が効いている抜歯直後に鎮痛剤を内服し、さらに寝る前に1錠服用すると、朝まで痛みを感じることなく眠ることができます。その後、1〜2回ほど服薬すると痛みは落ち着きます。

ただし、抜歯した傷の経過が悪い場合は、痛みが持続する可能性があります。この場合、痛みが我慢できないほど悪化する恐れがあり、常に痛み止めを服用する必要がありますので、ご注意ください。

ドライソケットとは DRY SOCKET

抜歯後の痛みが継続し、その痛みが強くなる状態を「ドライソケット」と呼びます。通常、抜歯した穴は血液の塊で塞がれていますが、この塊がなくなり、食べカスが詰まって歯を支えていた骨が露出してしまうことにより、強い痛みを引き起こすのです。ドライソケットは、喫煙者や血液凝固が十分でない方、貧血がある方に生じる傾向にあります。

抜歯後、3〜4日経過してもまだ痛みが継続する場合は、ドライソケットを疑い、すぐに当院までご相談ください。おおくら歯科口腔外科では、鎮痛剤を含んだセメントを使用し、痛みを素早く痛みを取り除く治療や抗生剤、鎮痛剤を含む軟膏ガーゼの使用により、創傷治癒を促進する治療を提供しております。

親知らずの抜歯を

サポートする取り組み

高精度な親知らずの抜歯ができるよう、抜歯をサポートする取り組みを行なっております。

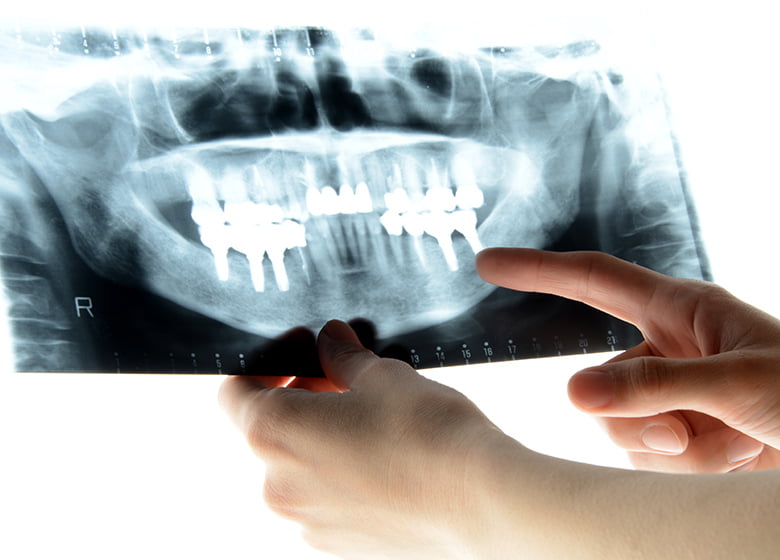

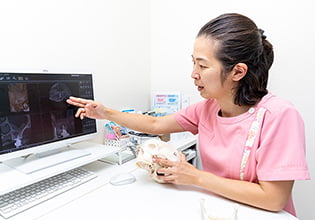

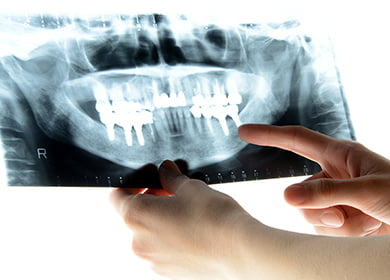

歯科用CT撮影によるリスク診断

歯科用CTにより、これまでのX線写真やX線撮影法では得られなかった、より的確で詳細な情報が取得できます。特に、親知らずが埋伏している状態の場合、親知らずの根が「下顎管」と呼ばれる顎の骨の中にある神経血管束を含む骨と近接していることがあります。

安全で正確な抜歯を行うには、抜歯対象となる親知らずと下顎管との位置関係を正確に把握する必要があります。通常のレントゲンは平面撮影となるため、この位置関係を確認することが難しいですが、歯科用CTであれば3Dで的確に位置関係を把握することができ、精度の高い抜歯処置をサポートします。

クリニカルパスの導入

クリニカルパスとは、疾患や検査ごとに治療段階や最終的に目指す状態に向けて最適と考えられる医療の介入内容をスケジュール表にまとめたものです。クリニカルパスがあることで、患者様やご家族が治療内容や経過を把握しやすくなるだけでなく、医療従事者側もクリニカルパスの評価・改善を行うことで治療やケアの質を向上させることができます。

治療内容や経過の透明性を確保することにより、双方が安心安全な環境で質の高い外科治療を遂行することが可能です。

顎関節症 EMPOROMANDIBULAR DISORDERS

「口を開けると痛い」「口が開けづらい」「口を開けるときに異音がする」などの症状は、顎関節症が疑われます。日常生活に影響を及ぼすこともあり、放置すると症状が悪化し、顎の機能が破壊されてしまうケースも少なからず存在します。顎関節症の多くは適切な処置によって改善できます。

原因

歯並びや咬み合わせに問題がある場合や歯ぎしり・食いしばりの習慣があると、顎関節症のリスクが高まります。頬杖やうつ伏せ寝などの日常の癖も顎関節に大きな負担がかかるため、注意しなくてはいけません。

治し方(保存療法 セルフケア)

専用のマウスピースの使用や鎮痛剤の処方といった保存療法が主に適用されます。一部のケースでは手術が必要になることもありますが、これは比較的稀なケースです。

近年、顎関節症を解消するマッサージ方法などがWEBサイトに掲載されていますが、自己判断で行うと悪化につながることもありますので、必ず一度は医師の診察を受け、指示通りに行ってください。

SYMPTOMS このような症状があったら受診してください

- 口が開けにくい

- 口を開け続けられない

- 顎の痛みやだるさを感じる

- 「カクッ」や「ザラッ」と音がする

お口の中の病気 DISEASE

誰もが一度は経験したことがある「口内炎」。この口内炎もお口の中の粘膜の病気であることから口腔外科の領域に属し、その原因はストレスや生活習慣だけでなく、虫歯や免疫力の低下など多岐にわたります。治っても繰り返すケースが多く、重症化すると日常生活に支障をきたすこともあります。繰り返し発生する場合、口内炎ではない別の疾患が関与している可能性も考えられます。

| 口腔がん | 口腔内の細胞が異常な成長を始めてできる悪性腫瘍のことを指し、舌、歯肉、頬の内側、口蓋、口底、唇などの部位に発生します。世田谷区では、「世田谷区口腔がん検診」を実施中。 ※世田谷区口腔がん検診…対象年齢:61・66・71歳 ※玉川歯科医師会口腔がん検診…対象年齢:制限なし |

|---|---|

| 扁平苔癬 (へんぺいたいせん) | 口腔がんになる可能性がある粘膜疾患、角化異常を伴う難治性炎症のこと。 |

| 口腔カンジタ | 真菌の一種で、簡単に言えば「カビ」のことを指す。舌や頬などの口腔粘膜に白い苔のようなものが付着するが、この白苔はガーゼなどで拭うことができる。 剥がすと赤く腫れ、場合によっては出血や痛みを伴い、舌がピリピリと痛くなったり、違和感を覚えたり、味覚がおかしくなることがある。 |

| 舌白板症 (ぜつはくばんしょう) | 粘膜の最も外側の部分である上皮が肥厚したもの(細胞数が増えて膨らんだ状態)で、その下の毛細血管が透けて見えなくなり、結果的に白く見える状態を指す。 |

| 粘液嚢胞 | 唾液を作って粘膜を保護するための器官が何らかの原因で詰まり、プクッと膨らんだ状態を指す。唇を噛んで生じることもある。 |

| 小帯異常 | 上唇小帯や舌小帯などの組織が通常よりも高い位置にあり、上顎前歯部の正中離開や唇・舌の動きが制限される可能性がある。 症状が軽度であれば、自然に改善する場合もあるが、必要に応じて小帯の手術を行うこともある。 |

外傷 INJURY

急患・救急対応についての

ご案内

激しい痛みがある患者様、突発的な怪我により救急対応が必要な患者様を、皆様のご予約の合間に拝見しております。そのため予約時間よりも開始がズレ込み、待ち時間が長くなってしまう場合がございます。

その都度スタッフからもご説明させていただきますが、ご了承ください。また急な痛みや外傷等で救急対応をご希望される場合は、症状把握および待ち時間短縮のため、まずは当院へお電話ください。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

※交通事故・スポーツ・転倒などによる突発的な怪我によって口腔外科治療が必要な場合があります。お子様のお口の怪我、歩行時や自転車走行時の転倒による歯・口腔・顔面の怪我はすぐに当院へご連絡ください。

頭を打った時の対処法

頭を打った場合は、まず「目を開けられるか」「受け答えがしっかりできるか」、この2つを確認しましょう。どちらも正常であれば問題ないケースがほとんどです。しかし、呼びかけに反応しない、意識がぼんやりしている、ぐったりしているなどの異変がみられた場合は、速やかに救急車をお呼びください。

GUIDELINE 脳神経外科を

受診すべき目安

頭を打ったその時は問題がないように見えても、後々変化が現れる場合があります。以下のような症状が現れた場合には、念のため脳神経外科を受診することをおすすめします。

- 2回以上嘔吐した

- 頭痛がどんどん酷くなっている

- 頭を打ったときの記憶がない

- 頭を打った後の記憶が

30分以上ない - 身体に痺れがある

- 物が二重に見える

- けいれんが起きた

- うまく会話ができない

(的外れなことを言う) - 落ち着きがなく

暴れだしてしまう - 耳の後ろに痣がみられる

小手術 MINOR SURGERY

| 舌小帯切除 | 舌小帯が短すぎたり、位置に問題があったりすると、舌の動きが制限されて滑舌の悪さにつながります。麻酔をして舌小帯を切る手術を行うことで改善が可能です。この手術は舌小帯切除術と呼ばれ、手術の大半を占める比較的簡単な小手術です。 |

|---|---|

| 上唇小帯切除 | 上唇小帯が前歯の根元まで延びていると、歯と歯の間にすき間ができることがあります。また、上唇小帯が短すぎて、上唇がうまく上げられないケースも珍しくありません。そのような場合に、麻酔をして小帯を切る手術を行います。 |

| 粘液嚢胞切除 | 粘液嚢胞は、唾液を作って粘膜を保護するための器官が何らかの理由で詰まってしまい、プクッと膨らんだ状態を指します。唇を噛んで粘液嚢胞ができることもあります。除去するために、麻酔をして切り取る手術を行います。 |

歯の延命治療 LIFE-PROLONGING TREATMENT

| 口腔外接着再植法 | 歯を一度抜いて破折した部分を修正してから元の位置に再植する方法です。 |

|---|---|

| 歯牙移植 | 欠損した部分に自分の歯を別の箇所から取り出し、移植する治療法を歯牙移植と言います。歯肉や歯髄に異常がない場合、取り出した歯をそのまま再利用することが可能です。 |

| 歯根端切除 | 精密根管治療の一環として行われる歯内療法外科の一つです。根管治療後に、一定期間の経過観察で治癒しない場合に適用されます。この処置では、病変を切除し、回復の見込みが薄い根尖性歯周炎を治癒に導くことができます。 |

| 分割抜歯 | 歯の根について、前歯の場合は根が1本ですが、奥歯だと複数の根を持ちます。分割抜歯では、すべての根を一度に抜かずに、その中の1本のみを抜き取ることを指します。ただし、すべての根が虫歯にかかっている場合は該当しません。 |

矯正目的の外科治療 SURGICAL

矯正歯科から抜歯や

手術を受けるために

ご紹介された方へ

当院では、矯正歯科からご紹介された方の治療を行っております。矯正治療上、抜歯が必要になった・手術が必要になったなど、治療内容によりますが、当院において口腔外科専門医により安心して外科治療を受けて頂けます。

治療の内容

- 智歯抜歯(親知らずの抜歯)

- 分割抜歯

(歯を半分だけ抜歯する) - 埋伏歯抜歯

(骨に埋まっている歯の抜歯) - 上唇小帯切除

(上唇の内側のすじの切除) - 舌小帯切除

(舌の付け根のずしの切除) - その他、ご依頼による外科処置

- 便宜抜歯(第一小臼歯、

あるいは第二小臼歯の抜歯) - 埋伏歯の開窓療法

(歯を覆っている骨と粘膜を切って歯の面を出す)

費用

矯正目的の診療・レントゲン・外科処置は、一般的に健康保険は使用できません。自費治療となります。

| 初診料 | 3,000円 |

|---|---|

| 再診料 | 1,000円 |

| レントゲン | 5,000円 |

| 抜歯(臼歯) | 12,000円 |

| 抜歯(埋伏歯) | 24,000円 |

※その他外科処置の費用は、ご相談ください。

低侵襲抜歯

低侵襲とは、身体を傷つける範囲を非常に小さくすることで、術後の痛みや腫れを減らし,回復を早めることができることをいいます。当院では、抜歯の際の歯肉の切開や骨の削除を必要最小限とすることを心がけ、患者様のダメージを極力最小にと考えております。

この取り組みにより、抜歯による組織のダメージが軽減され、術後の出血、痛み、腫れを予防し、抜歯後の傷の回復を早めることができます。

経験豊富な口腔外科専門医が担当 EXPERIENCED ORAL SURGEON

口腔外科で最も行われている外科治療は、親知らずや埋伏歯、過剰歯の抜歯です。口腔外科を担当するのは、(公)日本口腔外科学会認定 口腔外科専門医として、長年口腔外科臨床に携わってきた院長をはじめ、豊富な臨床経験をもつ専門医です。

確実な技術力を保証する実績を持つ医師、そして幅広い症例に対応できる医院体制のもと、患者様に負担の少ない、正確な抜歯を行います。

口腔外科と耳鼻咽喉科の

境界線はどこですか?

歯科と耳鼻咽頭科、どちらにかかるべきか悩みやすい疾患の一つに「上顎洞炎(副鼻腔炎)」が挙げられます。目の下あたりを指で押したときの違和感や痛み、不快な臭い、鼻づまり、噛んだときの痛みなどが自覚症状として現れますが、レントゲン検査をすると上顎洞炎の場合は上顎洞に白いモヤがかかったように写るため、より診断がしやすくなります。

どちらの診療科が適切かは、レントゲン検査をしてみないと判断できないため、まずは一度ご相談ください。